- Home

- Intervista

Com’è stata la tua infanzia?

La mia è stata un’infanzia sostanzialmente normale. Così come sarebbe stata normalissima anche la mia omosessualità se non fosse stato per il contesto in cui l’ho vissuta, gli anni Cinquanta, che ti imponeva di viverla come qualcosa da non dire, da non praticare. Sono nato nel 1940, in un periodo in cui non si capiva subito il proprio orientamento sessuale, solitamente accadeva verso i 14, 15 anni. Quando uno intuisce di essere qualcosa di sbagliato, come prima reazione cerca di nascondersi, di non farlo intendere agli altri.

Quindi, quando hai compreso di essere omosessuale, l’hai avvertito come qualcosa di sbagliato?

Io l’ho capito in modo precoce e pian piano sono venuto a patti con la mia omosessualità. Però intorno a me tutto era un… “Hai già la fidanzata? Fai i compiti con X… Ah, ma allora ti piace…”. I riferimenti culturali, sociali, antropologici erano tutti orientali in senso eterosessuale. Era inimmaginabile che io potessi guardare un mio compagno di scuola, provare interesse fisico nei suoi confronti.

Dovevo provare un interesse fisico verso le ragazze. Dato che così non era, ho cominciato a immaginare come sopravvivere in una società che mi escludeva in quanto omosessuale. Naturalmente era impossibile parlarne in casa.

Ricordi come veniva presentata l’omosessualità sui mezzi di comunicazione? Con quali immagini, riferimenti, linguaggio?

Ricordo articoli di cronaca nera, dove non si scriveva mai la parola omosessuale, ma si parlava di ambienti particolari, di ambienti del vizio, di diversi, di invertiti… In genere si trattava di omosessuali anziani strangolati o ammazzati da prostituti. In molti casi non se ne parlava nemmeno in modo diretto, ma si usavano giri di parole. In quegli anni, però, avevo un ponte di salvezza, che era la letteratura, da Shakespeare a Oscar Wilde, a Michelangelo… Ho letto Il pozzo della solitudine a 15 anni, terribile, triste, ma raccontava, in maniera molto esplicita, il dramma di una donna omosessuale e del suo amore verso un’altra donna. Ho cercato tutta la letteratura omosessuale che era possibile recuperare, ma era poca.

Come sapevi che esisteva?

A scuola. Ricordo una volta la battuta di un professore sui sonetti di Shakespeare: “Si dice anche che fossero dedicati a un uomo…”. Per me fu un faro che illuminò quei sonetti in modo del tutto diverso. Cominciai a leggere, a cercare biografie su Shakespeare e a leggere con un occhio più attento tutto quello che in qualche modo riguardava l’omosessualità: più un libro presentava in modo esplicito personaggi omosessuali, più mi ci aggrappavo come a un pilastro, per dirmi che non ero un essere sbagliato. Più l’autore era illustre e più mi sentivo rassicurato. Questo più o meno fino ai 18, 19 anni, fino all’università. Lì cominciai a conoscere altri omosessuali, cominciai ad andare a battere, come diceva allora, scoprii tutto un mondo.

Quindi all’università ti imbatti in altri omosessuali…

Già nell’ultimo anno di liceo, nella mia classe, c’era un altro ragazzo chiaramente omosessuale. Avevamo giocato un po’ sul filo di lana, a farci battute… battute simpatiche. Quell’anno era uscito nelle sale Scandalo al sole con questo giovane attore biondo e Sandra Dee che si amavano… E allora ci scambiavamo delle battute: ma chi trovi più carino, lei o lui? Ma non vedi lui com’è biondo? Insomma, giocavamo un po’ l’un con l’altro per capire chi l’avrebbe detto per primo, finché, alla fine dell’anno, ricordo che gli dissi: “Senti, parliamoci chiaro, a te piacciono gli uomini…”, e lui: “Certo”. Da allora stabilimmo un rapporto, una specie di sodalizio amicale, una complicità, per cui andavamo a vedere quei film dove poteva esserci qualcosa di omosessuale, oppure commentavamo libri: nella letteratura americana c’erano già molti libri che riguardavano l’omosessualità, a cominciare da Gore Vidal…

James Baldwin…

James Baldwin arrivò dopo, perché il suo primo libro, La camera di Giovanni, fu pubblicato con un certo ritardo in Italia. Comunque, La camera di Giovanni, poi Un altro mondo del 1963, che è stato il primo romanzo con un lieto fine gay, loro due che si amano e vivranno insieme per sempre. Finalmente un romanzo dove l’omosessuale non muore, non viene ucciso, non viene sputacchiato, ma trova il proprio amore, con cui vivere insieme tutta la vita, soprattutto da un autore che non scriveva romanzetti rosa, ma era un autore importante, perché James Baldwin ha significato moltissimo per la letteratura e per la politica americana, era un personaggio molto noto anche sui giornali e apertamente omosessuale. Ma qui siamo già negli anni Sessanta e l’approccio al tema dell’omosessualità è già un po’ più evidente.

Quali erano i posti in cui gli omosessuali si incontravano e come li hai scoperti?

Mi ricordo la prima storia che ho avuto è stata con un ragazzo che ho incontrato per la strada: l’ho incrociato, l’ho inseguito, lui si è voltato, ha visto che lo seguivo, io l’ho guardato, lui si è fermato, io mi sono fermato… insomma, abbiamo capito che uno guardava l’altro e ci siamo salutati: “Ciao, come va?, io mi chiamo X, io mi chiamo Y…”. Lui era uno di larga esperienza: pur essendo un mio coetaneo, erano anni che batteva la scena e allora mi ha detto: “Ah, ma tu non sai, non conosci, devi andare qui e qui…” e mi ha raccontato tutto quello che c’era da sapere sulla scena omosessuale a Torino: i cinema, i parchi, i gabinetti pubblici… Insomma, mi ha aperto tutto un mondo di cose che io non sapevo esistessero e naturalmente la curiosità ha fatto sì che io dal giorno dopo facessi tutto il giro rituale di questi posti, nei quali mi sono divertito moltissimo.

Quanti anni avevi?

19, era già finito il liceo, io l’avevo incontrato d’estate. Me lo ricordo bene perché fu la mia prima esperienza importante dal punto di vista sessuale, ma anche emotivo. Ricordo anche che mi disse: “Vuoi che ti presenti degli amici, altre persone?”. Ho passato una notte piena di tormenti. Mi dicevo: “Mah, se dico di no sono un cretino; se dico di sì poi entro in un giro dove tutti sapranno che sono omosessuale e correrò dei rischi, lo saprà qualcun altro, lo si verrà a sapere…”, insomma, tutti timori tipici di un giovane della fine degli anni Cinquanta. Naturalmente, dissi di sì e quindi… vai alle feste organizzate, scopri tutto quel mondo omosessuale anche nascosto che allora era molto vivo, vivace. Omosessuali, che a me sembravano allora di una certa età e che in verità avevano trent’anni, che organizzavano feste, ritrovi in case private, molto divertenti, cose che oggi troveremmo normalissime, nel senso che quindici venti persone si trovano e ascoltano musica, chiacchierano, bevono, qualcuno scopa in un angolo, altri tre lo fanno dietro una tenda, due flirtano in cucina… cose che lì si potevano fare perché altrove non si poteva, non c’erano locali da ballo, non c’era nessun posto in cui ritrovarsi tra omosessuali. C’erano solo i luoghi per battere, appunto, i cinemini, i parchi, i gabinetti, dove si poteva solo far del sesso e basta, non erano luoghi dove si potesse stare insieme tra omosessuali in maniera nomale. Ecco l’importanza delle case private.

Questi cinema erano a luci rosse?

Allora non esistevano ancora i cinema porno. Erano cinema di terza o quarta visione. Oggi a ripensarci uno si chiede come abbiano potuto esercitare in quelle condizioni, era un’orgia romana, erano luoghi dove la gente scopava in piedi in trenta, in quaranta. In uno c’erano addirittura più posti in piedi che seduti, molto frequentato da militari la domenica. Una cosa divertentissima, naturalmente. Credo che si spieghi col fatto che, essendo l’omosessualità un argomento estremamente tabù, la società ne rifiutava l’esistenza. Semplicemente veniva rimossa. Un po’ come sotto il fascismo, quando Mussolini, a chi voleva fare leggi contro l’omosessualità, rispose: “No, non faremo mai una legge per mettere fuori legge l’omosessualità, perché se facessimo una legge di questo tipo noi affermeremmo che esiste, mentre invece il popolo italiano è sano, è virile, non ha questa tara”. Questa mentalità del negare l’evidenza di una cosa e quindi di negare la cosa stessa ha fatto sì che gli omosessuali a Torino negli anni Cinquanta… a Torino, ma penso un po’ dappertutto, avessero dei luoghi apertissimi dove trovarsi proprio per scopare, per fare sesso, non solo per incontrarsi.

Ricordi qualcuno di questi cinema?

Certo. Il Porta Nuova, che era attaccato alla stazione. Non c’è più adesso. Era quello dove c’erano più posti in piedi che a sedere. Era un cinemino di quartiere, dove andavano anche famiglie con padre, madre e bambini piccoli che piangevano. C’erano due sale vicine, col doppio proiettore con lo specchio, per cui si proiettava sovente lo stesso film. Tutti film senza senso, mai visti in altri cinema. Costava due lire, quindi…

Ma queste famiglie?

Non capivano. Stavano lì seduti, ogni tanto dicevano sssstt!, perché c’era sempre un forte brusio… e poi questa porta del gabinetto che sbatteva continuamente, perché era un viavai continuo col gabinetto che dava direttamente dentro al cinema. Non si faceva sesso solo al gabinetto, ma anche nella sala stessa, la gente si tirava giù i pantaloni e via… Ricordo una scena divertentissima: un mio amico… fine anni Cinquanta, erano appena arrivate le lenti a contatto, rigide… e lui ne perse una. Lanciò un urlo dicendo: “Maschera! le luci, le luci!”. Tutti temevano qualche cosa di drammatico: si accesero le luci, lui fermò tutti, si chinò sul pavimento e ritrovò la sua lente a contatto. Era sempre pieno di militari che venivano lì e scopavano, si facevano fare tutto quello che puoi immaginare. C’era di tutto: anziani, giovani, ricchi, poveri… Era una specie di Suburra legalizzata. Poi ce n’era un altro che si chiamava Olimpia, dove adesso c’è il Palazzo della Regione. Anche questo con una saletta dentro il cortile. Il gabinetto, invece, era al terzo piano, di una casa di ringhiera. Tu salivi questa scala esterna per andare alla toilette, dove naturalmente si batteva, e questa casa, in orari notturni, era una specie di processione continua. Anche qui altri episodi da morir dal ridere: “Ah, ciao, sei qui anche tu? come stai? è da un po’ che non ti vedo, che cosa fai…”. Erano occasioni di incontro, anche un po’ salottiero, di omosessuali che in quelle sere si ritrovavano e potevano scambiare due chiacchiere, in più c’era il sesso a portata di mano. Non era pericoloso, perché era un cinema. Mai successo che arrivasse la polizia o roba del genere. Dove invece poteva essere pericoloso, per rapine o aggressioni, erano i luoghi all’aperto, i giardini, i parchi, i cessi pubblici… Però era abbastanza eccezionale che in quegli anni ci fossero rapine o aggressioni. Mi ricordo che tutti alla fine degli anni Cinquanta e all’inizio degli anni Sessanta si andava tranquillamente a battere a Piazza d’Armi e soprattutto al Valentino, luoghi dove la violenza non c’era ancora; Torino non era ancora una città violenta, era una città dove giravi per la strada di notte tranquillo, perché non c’erano ancora tutti quei fenomeni che sono cominciati più tardi, nella seconda metà degli anni Sessanta e che hanno significato la violenza per tutti, non solo per gli omosessuali. Vi fu una grande trasformazione in negativo, si percepiva più insicurezza.

Com’era la tua vita in quegli anni di trasformazione?

Sono gli anni in cui sono cresciuto sia intellettualmente, sia politicamente. Ho conosciuto Allen Ginsberg e sono venuto in contatto con tutta quella cultura americana che si chiamava Beat, tramite Fernanda Pivano, che era mia amica, e suo marito Ettore Sottsass, l’architetto designer…

Come hai conosciuto questi intellettuali?

A 23 anni avevo cominciato a lavorare: avevo aperto una libreria, che avevo specializzato subito in letteratura di lingua inglese, soprattutto americana.

La Luxemburg?

No, quella è arrivata dopo. Si chiamava Hellas. Esiste ancora, ma non è più mia da moltissimi anni. In questa libreria piccola, ma molto innovativa rispetto al clima culturale di quegli anni a Torino, io avevo cominciato a tenere giornali e libri americani, cosa che non aveva ancora fatto nessuno. Inoltre, tenevo presentazioni di libri e per questo conobbi Fernanda Pivano e tutto quell’ambiente culturale italiano che rappresentava un legame con la cultura americana. Ovviamente conoscevo Fernanda Pivano anche per averla studiata a scuola: lei aveva tradotto Spoon River, era già una figura importante della cultura italiana, allieva di Pavese… insomma, era un personaggio che io stimavo molto e mi piaceva molto. Quando ho avuto modo di incontrarla è nata un’amicizia che è cresciuta nel tempo e che è diventata molto profonda quando in America nacque il movimento di liberazione omosessuale, all’indomani dei fatti dello Stonewall. Io alla Hellas ho tenuto sin dai primi numeri Gay Sunshine, uno dei primissimi giornali di qualità, che ospitava articoli di scrittori importanti e affrontava la liberazione omosessuale da un punto di vista culturale.

Questo dopo Stonewall…

Sì, dopo Stonewall.

Del movimento precedente, della Mattachine Society, sapevi qualcosa?

Sì, sapevo tutto perché negli anni precedenti leggevo One, la loro rivista ufficiale. Leggevo di tutto. Frequentando la Francia conoscevo anche Arcadie, che era una rivista un po’ velata, meno esplicita… però mica tanto, leggendola: rappresentava l’omosessualità perbene, borghese, quella accademica, ci scriveva Peyrefitte, lo scrittore francese che negli anni Cinquanta aveva pubblicato Le amicizie particolari, un romanzo molto esplicito. Quella di Arcadie non era senz’altro un’omosessualità rivoluzionaria, ma era comunque aperta, scevra da sensi di colpa. In quegli anni e anche negli anni successivi, a una posizione politica rivoluzionaria, si è sempre contrapposta un’omosessualità dichiarata e aperta di stampo borghese di chi rivoluzionario non era. Entrambe vivevano contraddizioni. Quando nel 1971 nacque in Italia il movimento di liberazione omosessuale, buona parte degli omosessuali rivoluzionari aveva il timore di farlo sapere in casa, di farlo sapere alla portinaia, molti di quelli che scrivevano all’inizio sui giornali omosessuali usavano pseudonimi. C’era il legittimo timore di essere sputtanati, di perdere il lavoro.

Senti, questa passione per l’America?

All’inizio era soprattutto una passione letteraria ed ero molto interessato alla lotta per i diritti civili in America. Una stima politica più rigida verso il sistema capitalistico americano a me arrivò un po’ più tardi, nella seconda metà degli anni Sessanta, quando iniziai a essere più critico. Come la maggior parte delle persone che frequentavo ero molto di sinistra. Oggi mi piace dire che ho attraversato la sinistra, ma allora mi ci trovavo bene, era un po’ casa mia. Dell’America, dei movimenti americani, mi colpiva la capacità di esprimersi in un contesto molto antagonista, nel quale la pressione dell’establishment era così forte da rendere possibili le rivolte.

Nel 1962 e 1963 c’erano già state le rivolte nei campus…

C’erano già state Berkley, Harvard. Gli omosessuali c’erano, ma non erano ancora riconoscibili. Si parlava dei diritti dei neri, del terzo mondo, delle donne… allora non c’era ancora il femminismo, però si parlava già delle donne; non c’era ancora il movimento omosessuale, però si parlava della sessualità, e quindi anche di omosessualità. Ma gli omosessuali non avevano ancora parlato per se stessi, in prima persona. Questo accadde solo dopo Stonewall, da lì cominciò la presa di consapevolezza degli omosessuali, che in America si tradusse subito in produzione culturale attraverso giornali, libri, case editrici, in misura considerevole. Si pubblicò moltissimo, fin dai primi anni. Ricordo tutti i libri che uscirono, me li mandava Winston Leyland, direttore di Gay Sunshine, sul quale ho scritto anch’io, perché mi diceva: “Parlami dell’Europa, dell’Italia”. Vedevo tutto quello che accadeva in America ed era molto stimolante, bellissimo, e questo ha influenzato anche ciò che è accaduto in Italia più tardi. Ma c’è voluto un po’. Ricordo una sera, proprio a casa di Fernanda Pivano. C’erano Sottsass, Miro Silvera, altri intellettuali milanesi… non tantissima gente. Qualcuno disse: “Se questa è la risposta civile degli omosessuali americani di fronte a un atto di violenza come quello in quel bar, perché non organizzare qualcosa anche in Italia”. Il nome dello Stonewall divenne famoso un anno o due dopo, all’inizio si parlava solo di un locale in cui era intervenuta la polizia. I tempi però non erano ancora maturi, c’era molto scetticismo. La realtà italiana era molto violenta in quegli anni. Le lotte che in America hanno prodotto i diritti civili, in Italia hanno prodotto un’ideologia molto dura, un clima di scontro frontale. Peraltro, la sinistra nei confronti dell’omosessualità aveva una posizione che oggi non hanno più nemmeno i più conservatori. Era una posizione durissima, un’opposizione culturale totale: l’omosessualità era il vizio borghese; soltanto i borghesi potevano essere omosessuali. Il discorso sui diritti sessuali della persona sembrava non riguardare la classe operaia. Marx aveva detto che tutto questo faceva parte della sovrastruttura. La struttura è il capitale, l’economia. Una volta risolta la struttura, la sovrastruttura si sarebbe risolta automaticamente, punto e basta, non se ne parla più. Poi poteva esserci simpatia, anche amicizia, perché uno era amico del sindacalista X, piuttosto che del politico Y, ma sul piano del discorso pubblico era un argomento tabù.

Riprendiamo dalla Hellas e dagli incontri che ospitavi nella tua libreria…

Io divenni molto amico di Fernanda Pivano quando nel 1965 Allen Ginsberg venne in Italia e io organizzai un reading di poesia qui a Torino, proprio alla Hellas. Ricordo che tutte le strade intorno alla libreria erano bloccate dalla polizia e La Stampa aveva titolato: È arrivato un visionario che prevede la fine del mondo. Proprio non capivano niente i giornali, non sapevano neppure chi fosse Allen Ginsberg, non avevano alcuna preparazione sulla poesia americana. Nel 1967 ci fu un altro incontro alla Hellas che ebbe un grande successo: invitai Nanda a presentare Jukebox all’Idrogeno di Ginsberg, di cui aveva curato traduzione e prefazione. Ginsberg è stato il poeta che ha squarciato il velo culturale che ricopriva, ovattandola e soffocandola, l’omosessualità. E Nanda aveva scritto parole bellissime che influirono molto sulla mia vita e che, proprio in concomitanza col Sessantotto, mi portarono a maturare la comprensione della mia omosessualità sul piano politico, perché una cosa è vivere da omosessuale cercando di cavarsela, un’altra è riconoscere di avere dei diritti in quanto persona omosessuale. Capii che questi diritti io li riconoscevo come miei e che dovevo lottare per ottenerli anziché rimanere nel branco di quelli che si lamentano, patiscono, si compiangono e poi vanno avanti senza fare nulla. L’amicizia con Ginsberg e la Pivano mi spinse a fare studi che forse non avrei fatto prima: Whitman, Carpenter, tutta la grande cultura omosessuale europea e americana dell’Ottocento. Quando si scoprono le proprie radici si diventa più forti; se un albero ha radici forti affronta le tempeste molto meglio.

Intanto tu eri dichiaratamente omosessuale o…

Io non ho mai negato la mia omosessualità, però non è che dicessi apertamente di essere omosessuale. Tutti i miei amici sapevano che ero omosessuale, perché non lo negavo e non lo nascondevo, ma non ne parlavo, non portavo l’argomento sul tappeto, come si suol dire. Mi limitavo a essere me stesso, senza proclami.

Qual'era il panorama politico nel suo insieme riguardo all’omosessualità?

C’era un centro che è praticamente quello che c’è adesso, una destra che è praticamente quella che c’è adesso e una sinistra chiusissima. Io ero uno che viveva, ragionava, si comportava, aveva amici solo a sinistra, ma, in quanto omosessuale, politicamente non ne potevo far parte, perché… “Eh no, Pezzana è omosessuale, si sa”. Questo quando ancora non era avvenuto nulla di pubblico.

C’era anche il fenomeno dell’extraparlamentarismo.

Certo. Conoscevo, come tutti, gente di Avanguardia Operaia, Lotta Continua, Potere Operaio e da questo punto di vista erano spesso molto più machisti della sinistra tradizionale. Come molti, ho guardato subito con molto interesse al mondo della nuova sinistra, mi piaceva moltissimo l’idea della distruzione del mito, del feticcio, del barone. Però io, come omosessuale, non venivo accettato, ero tagliato fuori dalla politica. Infatti, quando diedi vita al movimento omosessuale nel 1971 non ero legato a nessun gruppo politico, semplicemente misi insieme alcuni amici, omosessuali e non, in un’avventura solitaria, non legata a strutture esistenti.

C’era la tua vicinanza al Partito radicale…

Mi sono avvicinato al Partito Radicale solo nel 1972. In quell’anno il Partito Radicale fece il suo congresso a Torino e, dato che era nella mia città, sono andato a seguirlo, anche perché l’appello di allora era “Se non raggiungiamo i mille iscritti chiudiamo”. Questa cosa mi aveva incuriosito. Inoltre, si batteva per l’obiezione di coscienza, per il no al servizio militare obbligatorio… io ero profondamente antimilitarista e quindi mi interessava. Poi era l’unico partito davvero interessato al tema dei diritti civili come l’aborto, il divorzio. Questo partito enucleava delle tematiche che erano simili a quelle dei miei amici americani e allora mi sono detto: “Mah, andiamo a vedere chi sono”.

Ora che abbiamo capito il contesto, ci racconti come si arriva alla nascita del movimento?

Immagina una pentola a pressione lasciata troppo a lungo sul fuoco. Prima o poi esplode. Noi sapevamo quello che stava succedendo in America e in giro per l’Europa e ci dicevamo: “Ma noi siamo proprio i più cretini, possibile che dobbiamo continuare a vivere la nostra omosessualità come la viviamo adesso, in un modo colpevolizzante”. Considera che allora argomenti molto forti contro cui lottare venivano dalla psicanalisi. La società laica, a differenza di quella clericale, che riteneva l’omosessualità un peccato, sosteneva che era una malattia. Nella migliore delle ipotesi gli psicanalisti dicevano: “Sì, poverini, non è colpa loro, l’ha detto Freud”. Insomma, da peccatori eravamo diventati malati: dalla padella alla brace. La società avanzata, progressista e scientifica diceva che tu eri un malato, da curare e saresti diventato eterosessuale se solo ti fossi fatto curare dalla psicanalisi. Tutto questo mi diede la spinta per prendere l’iniziativa. Ho sempre avuto molti amici, omosessuali soprattutto, con cui andavo al cinema, in

vacanza, discutevo, andavamo a mangiare assieme. Ho cominciato a riunirli nella mia libreriae dire loro: “Sentite, qui bisogna fare qualche cosa, noi siamo già svegli, però gli omosessuali in Italia dormono della grossa, bisogna svegliarli, bisogna fare un movimento che li faccia sentire coscienti dei loro diritti”. Per questo, nel 1971, abbiamo deciso di lavorare al numero zero di una rivista.

So che vi fu un casus belli per la nascita del movimento…

Sì, un articolo su La Stampa. L’autore era uno psicologo, un primario del Mauriziano. Era anche un mio cliente in libreria, una persona mite, gentile. Ha scritto la recensione di un libro: un’operazione vergognosa di uno psicoterapeuta cattolico, Giacomo D’Aquino, che nella collana Franchi Tiratori di Feltrinelli, pubblicò la trascrizione non autorizzata delle sedute fatte con un paziente – peraltro un mio carissimo amico – falsificando i fatti e concludendo la vicenda con un bel finale eterosessuale, con questo che trovava finalmente la ragazza della sua vita e guariva dall’omosessualità. Il tutto grazie alla sua abilità di terapista.

Cosa che in realtà…

Non è avvenuta. Questo primario collaboratore de La Stampa recensì il libro e l’articolo uscì con il titolo L’Infelice che ama la propria immagine. Fu la goccia che fece traboccare il vaso: sentirsi chiamati infelici che amano la propria immagine, vedere riconfermati i soliti stereotipi, Narciso e tutte quelle cretinate… Dopo aver letto al mattino quell’articolo su La Stampa ci riunimmo in sette o otto e decidemmo di scrivere una lettera. Non eravamo ancora dell’idea di costituire un movimento, la nostra intenzione era soltanto quella di dire che non si possono scrivere articoli così beceri su un giornale. Per dare maggior peso a questa lettera la feci sottoscrivere ad amici, insegnanti, redattori di Einaudi, di Boringhieri, persone conosciute nel mondo culturale. La Stampa non pubblicò la lettera. Anzi ci rispose il segretario di redazione dicendo che di quegli argomenti si parlava già sin troppo e quindi non era il caso di aumentare la polemica su un argomento così triste. Questa risposta fu ciò che determinò l’inizio del movimento omosessuale, perché il giorno dopo ci trovammo e dicemmo: “Bene, adesso scriviamo noi le nostre vite, le pubblichiamo noi, le facciamo conoscere noi e diciamo noi chi siamo e cosa siamo agli altri”.

E decideste di fare una rivista.

Sì, cominciammo quasi subito a lavorare a un numero zero. Ci siamo tutti improvvisati giornalisti e redattori, anche se nessuno di noi aveva mai scritto una riga. Raccogliemmo del materiale… c’erano tante persone intorno a noi, con cui avevamo rapporti, contatti, a cui chiedemmo di collaborare. Lo chiesi anche a Fernanda Pivano e lei accettò con entusiasmo. Così, nell’autunno del 1971 abbiamo montato un giornale. C’era anche un articolo di Massimo Consoli, perché l’avevo incontrato ad Amsterdam e gli avevo chiesto un contributo. Ne abbiamo tirate circa 1.200 copie e siamo andati a distribuirle in giro per l’Italia. Siamo andati in giro per venti giorni: Trento, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna… siamo arrivati fino a Palermo. Andavamo la sera nei posti dove si batteva, prendendoci anche degli insulti. “Hai già visto questo giornale?”, “No”. “Mettiti in contatto con noi, c’è il nostro telefono…”, “Ma lasciatemi stare, non vedete che sono impegnato”. Sai, cose così… molto divertente. Però abbiamo anche incontrato tanta gente interessata.

Come furono quei primi mesi di attivismo?

Il numero zero uscì nel dicembre del 1971, dopo lunga gestazione, con molte riunioni. Alle prime c’era anche Gianni Vattimo: lui, come altri di noi, era molto vicino alle posizioni della sinistra extraparlamentare ed era molto contrario a un movimento omosessuale all’inizio. Riteneva che a rivoluzione avvenuta l’omosessualità non sarebbe più stata un problema. Ricordo che in una riunione decidemmo di fare una sottoscrizione per Il Manifesto, che era appena uscito in formato quotidiano e raccogliemmo 28 mila lire. Nel 1971 era una somma importante e la inviammo con un biglietto che firmammo, dicendo di non riportare i nomi, ma di scrivere “un gruppo di omosessuali torinesi”. Il Manifesto riportò “un gruppo di torinesi, lire 28mila”, non pubblicò la parola omosessuale. Questo fece capire anche a quelli di noi più duri e puri che era il caso di cominciare a dire delle cose alla sinistra, perché capisse, perché si aprisse sulle tematiche nuove.

Come nacque il nome FUORI!

Il nome nacque dal verbo americano come out, uscire fuori. Cercavamo qualcosa di gioioso, di allegro. La parola fuori piacque molto, ma volevamo che anche le singole lettere avessero un significato. L’acronimo lo inventò un ragazzo di Milano. Eravamo già in contatto con un gruppo milanese formato da alcuni giovanissimi, intorno ai venti, e qualcuno intorno ai cinquanta. Era un gruppetto del tutto lontano da qualunque ideologia politica, però condivideva la volontà di cambiamento. Fu uno di questi ragazzi ad avere l’idea: “Mah, chiamiamolo FUORI… da come out… fuori… però dobbiamo dare un significato alle lettere… cosa può essere F… fronte! Cosa può essere U… unitario! (fai conto che non esisteva nient’altro, quindi, figurati che unitario era…) …O… beh, omosessuale! …R… rivoluzionario! …I… italiano”.

Ecco, rivoluzionario…

Rivoluzionario perché noi, appartenenti alla sinistra, sentendoci parte della componente rivoluzionaria… chi marxista, chi no, ma comunque su posizioni di sinistra, ci ritenevamo rivoluzionari a pari titolo degli altri. Non riconosciuti, non legittimati, considerati dei froci e niente di più, ma eravamo convinti di essere un’avanguardia, una punta di diamante della rivoluzione. E forse era vero, perché, così come le donne col femminismo hanno messo in crisi l’immagine del maschio, anche noi, tutto sommato, abbiamo dato un contributo alla discussione sulla liberazione sessuale. Quindi, era legittimo sentirsi rivoluzionari. Abbiamo lavorato per mesi a questo numero zero del giornale, con lo scopo di fare un movimento in tutta Italia, così come era accaduto negli Stati Uniti.

Insomma, nel 1971 c’erano questi incontri a casa tua con altre persone motivate…

Direi di sì, ognuno con la propria identità politica, qualche divisione, chi era più rigoroso, chi meno… C’erano anche delle donne, donne lesbiche. Il primo gruppo era un gruppo di amici…

Era un gruppo cosciente del proprio scopo, sapevate che stavate dando vita a un movimento?

Sì, eravamo molto coscienti, anzi, noi eravamo convinti di fare cose non solo giuste, ma sacrosante, di essere i liberatori degli omosessuali. Cioè, non avevamo dubbi che stessimo facendo la cosa giusta.

Tornando al primo incontro, ricordi chi avesse un ruolo primario?

Ero io che trainavo.

Quali erano i temi dibattuti, discussi?

Gli argomenti principali erano la politica e il rapporto con la sinistra, cioè, come far capire alla sinistra che stava sbagliando. Perché noi eravamo tutti di sinistra, ma ci sentivamo respinti in quanto omosessuali. Poi c’era il tema della psicanalisi, dell’omosessualità come malattia. Ricordo che sul numero zero c’era una vignetta su Freud, con una frase che lo attaccava – dimenticando i mille meriti che Freud ha comunque avuto, penso alla lettera alla madre… Però in quel momento la psicanalisi freudiana diceva che l’omosessualità era una malattia, per cui noi, per contro, amavamo Reich. Insomma, tutto quello che c’era di più estremistico contro l’idea ufficiale, politica e scientifica, noi la facevamo nostra, perché era il nostro modo per rompere, per dare qual famoso pugno nello stomaco, per far capire che gli omosessuali erano persone normalissime, come tutte le altre.

Di solito quanti eravate?

Una ventina, trenta forse. Eravamo un gruppo che aumentava sempre di più. Infatti, di lì a pochi mesi prendemmo una sede, molto grande anche, qui in centro a Torino, dove far le riunioni. Venivano cento, duecento persone. Naturalmente un buon cinquanta per cento di quelli che venivano esprimeva pochissimo interesse per le discussioni politiche o intellettuali. Mi ricordo che abbiamo discusso per un mese l’idea di portare nella sede un frigorifero, che uno di noi aveva a casa. “Così almeno mettiamo le bottiglie di Coca Cola e possiamo anche autofinanziarci, facendole pagare…”. E noi indignati: “No, qui si fa politica, non si viene per far salotto”. Questo poverino voleva mettere il frigorifero e creare un angolo piacevole, dove incontrare altra gente. Aveva solo precorso i tempi. Ma noi, in quel momento, esprimevamo il bisogno della purezza ideologica, nulla andava contaminato dai consumi, noi ci trovavamo per discutere di politica e organizzare manifestazioni…

Dov’era la sede?

In via San Francesco d’Assisi, un posto centralissimo, molto bello, che affittammo con uno stratagemma: avevamo creato l’editrice del giornale, che si chiamava S.E.F., Società Editrice FUORI!, che però registrammo solo come S.E.F., per cui la padrona di casa era convinta di affittare il suo ufficio a una casa editrice. In seguito, litigammo per un anno e mezzo, due, più o meno il tempo che rimanemmo lì, quando si accorse che il suo alloggio era invaso dagli omosessuali… apriti cielo, una cosa inconcepibile, inaudita, uno scandalo. Capisci, un piano nobile col camino, un posto lussuosissimo con soffitti a cassettoni…

Come sostenevate i costi?

Ci autotassavamo tutti. Eravamo molto rigorosi, come si usava allora a sinistra: alcuni dei nostri primi militanti venivano da Servire il Popolo, quindi, figurati quanto erano ancora più rigorosi. Era il gruppo filocinese che voleva occupare la città. Difatti, una delle prime manifestazioni qui a Torino – fallita – fu Occupiamo la Città. Alla fine in piazza c’era più polizia che omosessuali, giusto cinque o sei, che poi si sono infilati sotto i portici e se la sono data a gambe. Figurati il terrore di trovarsi di fronte la polizia. Già allora io ero contrario a questo tipo di lotte, perché capivo che non avevano senso.

Quindi la sede fu aperta nel 1971…

Nel ‘71, e rimanemmo lì fino al ‘74, quando si presentò il problema delle sedi nel resto d’Italia, perché i gruppi che nel frattempo erano diventati grandi, non riuscivano a trovare luoghi dove incontrarsi, nessuno affittava agli omosessuali. Oggi trovare una sede è più facile, le amministrazioni locali hanno cambiato atteggiamento, ma allora… Un’occasione si presentò nel 1974, quando il Partito radicale ci disse: “Se volete, noi vi mettiamo a disposizione tutte le nostre sedi”, che erano in tutta Italia. Da questo nacque l’adesione al Partito radicale: un gruppo politico che non chiedeva nulla, che non voleva mettere assolutamente il naso nelle cose che faceva il F.U.O.R.I. e che metteva a disposizione le sedi, i telefoni e tutte quelle strutture che nessuno di noi aveva mai avuto.

La scelta fu determinata anche dal fatto che era l’unica formazione politica a battersi per la liberazione sessuale?

Certamente. Io mi ero iscritto nel 1972, dopo aver partecipato al congresso qui a Torino. Mi sono detto: “Beh, questo è il posto che fa per me. Sono omosessuale e qui lo posso dire liberamente… nessuno che fa una piega… è una cosa normalissima”. D’altra parte, allora nel Partito Radicale c’era di tutto, abortisti, prostitute, obiettori; l’omosessualità era una tematica che si confondeva in mezzo a tante altre. Oltretutto c’erano già molti omosessuali. Però, inizialmente, non volevo che il fatto di essere radicale condizionasse gli altri del F.U.O.R.I., quindi non avevo mai evidenziato o imposto il mio essere radicale in relazione al movimento. Fu solo nel 1974, quando vi fu questa necessità di trovare delle sedi per i gruppi, che si cominciò a ragionare sulla federazione. Il F.U.O.R.I. tenne anche un congresso in cui la maggioranza decise per la federazione. Solo una parte, minima, non aderì e decise di rimanere nell’alveo della sinistra e questo, secondo noi, era un bene. Ricordo che, nel documento finale di questo congresso che si tenne a Roma si diceva: “Portiamo la rivoluzione anche negli altri partiti, è giusto che gli omosessuali che non sono radicali, vadano in Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Servire il Popolo, nel Partito Comunista, nella Democrazia Cristiana, in tutti i partiti in cui si riconoscono e lì facciano la loro lotta in quanto omosessuali”.

Facciamo un passo indietro. Tu dici che il F.U.O.R.I. nasce con la sede, il giornale e poi ci fu questo tour per l’Italia. A chi vi appoggiavate?

Era tutto organizzato in modo spontaneo. Ci siamo appoggiati ad amici, molti di questi erano già abituati a far politica, buona parte di loro veniva dalla sinistra, che era l’unico terreno in cui tu potevi arare qualcosa, perché la terra fertile era lì, non da altre parti. Abbiamo trovato una grossa risposta e solidarietà in tutta Italia. E il giornale fu uno strumento importante di comunicazione e coordinamento. Pensa che siamo usciti nelle edicole ogni mese per dieci numeri, tirando ogni volta ventimila copie. Qualche edicola lo esponeva, ma nella maggior parte dei casi veniva trattato alla stregua di una rivista porno.

Avevate un distributore?

Sì, Parrini, che non ci pagò mai a causa del costo dei resi, così dovemmo rinunciare all’uscita mensile – costava un milione e ottocentomila lire a numero – e farlo diventare prima bimestrale, poi semestrale. Infine, cambiammo il formato e lo distribuimmo solo nelle librerie.

Dopo Torino, quali furono gli altri collettivi F.U.O.R.I che nacquero?

Tantissimi. Milano subito, perché a Milano c’era Mario Mieli, figura molto importante del movimento omosessuale.

Lui c’è stato sin dall’inizio?

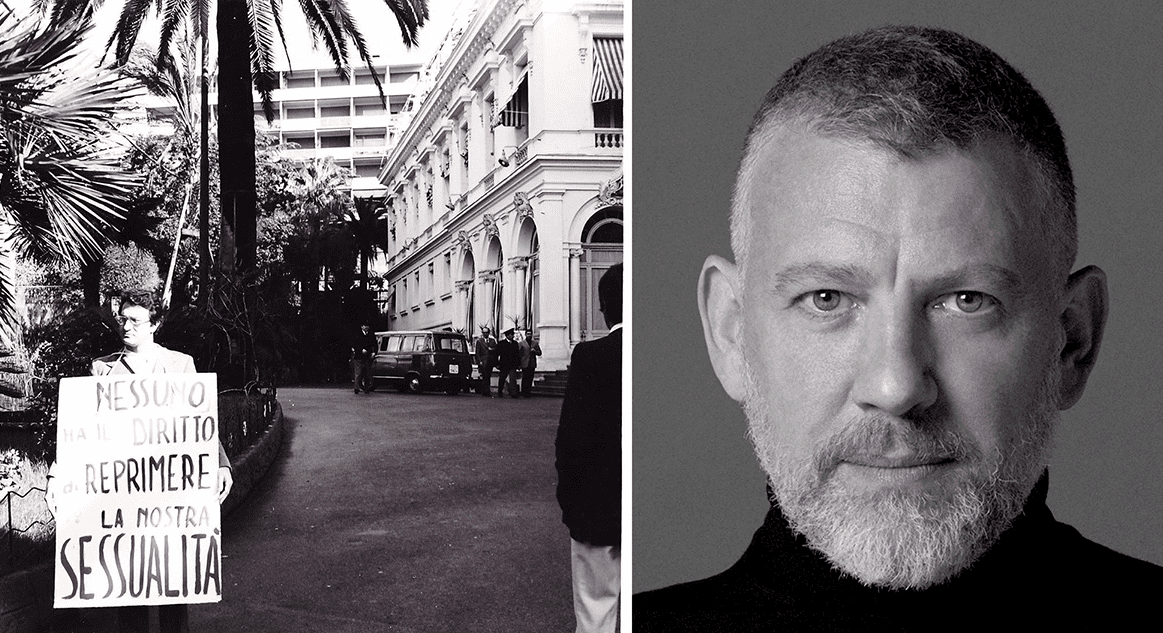

Non da subito. Abbiamo conosciuto Mario Mieli quando venne alla prima manifestazione pubblica omosessuale in Italia, a Sanremo nel 1972. Arrivava dall’Inghilterra. Avevamo chiesto l’appoggio dei movimenti degli altri Paesi europei. Vennero dalla Francia, dal Belgio, da due Paesi scandinavi e dall’Inghilterra. Allora Mieli viveva a Londra e fu inviato in Italia dal Gay Liberation Front inglese come proprio rappresentante.

Come nacque l’idea di quella manifestazione.

La notizia che era circolata – oggi potremmo dire in maniera un po’ esagerata – era che ci fosse l’intenzione di presentare in Parlamento un progetto di legge su iniziativa del Partito Socialdemocratico per mettere fuori legge l’omosessualità basandosi sulle conclusioni di questo congresso di psichiatri.

Notizia certa, o solo…

Non si sapeva per certo, anche se la notizia era sostenuta da diversi ambienti politici. Oggi posso dirti che non era suffragata da alcuna evidenza. Resta il fatto che quel congresso sull’omosessualità sembrava organizzato per criminalizzare l’omosessualità, quindi il motivo per fare una manifestazione c’era.

Qual era l’argomento specifico del congresso?

Era un congresso internazionale di sessuologia, dove i relatori invitati erano psichiatri noti per le tesi e teorie non certo tenere nei confronti l’omosessualità e nel corso del quale si sarebbe discusso di cure per quella che era considerata una malattia. Non potevamo accettare una cosa del genere e decidemmo di organizzare una contestazione.

Ricordo che io e Carlo Sismondi, un altro membro fondatore del F.U.O.R.I., ci iscrivemmo come partecipanti: fingendoci medici pagammo la quota d’iscrizione ed entrammo con tanto di cartellina e tessera. Noi eravamo dentro con gli psichiatri quando fuori cominciò la manifestazione vera e propria: cartelli, manifesti, striscioni. Dopo due minuti, arrivò la polizia. I compagni omosessuali che erano fuori dal palazzo dei Congressi di Sanremo non avevano mai fatto una manifestazione. A parte Mario Mieli e i francesi, che non avevano problemi nel far sapere di essere omosessuali, tutti gli italiani presenti, una ventina, avevano problemi di famiglia o di lavoro. Per questo quando una troupe della RAI cercò di fare delle interviste, la maggior parte si rifiutò. Lì fuori c’era anche il mio fidanzato, un insegnate, immagina se lo avessero saputo a scuola… Quando ho visto arrivare la televisione ho mollato la cartellina da finto medico, mi sono tolto l’etichetta e sono uscito fuori col cartellone anch’io. È stato un momento molto emozionante, una delle rare occasioni in cui, in quanto omosessuale, ho avuto la possibilità di dimostrare al mio compagno la mia solidarietà nei suoi confronti, come a dire: non ti lascio solo, sono qui con te. Io non avevo problemi a dire chi ero, l’avevo già fatto. Lui invece non poteva perché insegnava e a scuola poteva avere delle grane, perdere il posto di lavoro.

C’era sempre quel famoso codicillo fascista…

Sì, anche se poi in realtà non veniva applicato così alla leggera. Però nel 1972 si aveva ragione a essere terrorizzati e, infatti, buona parte dei nostri si negarono alla televisione e ai giornalisti presenti. Anche perché non si poteva dire, le parlo ma non le dico chi sono. Solo io e qualcun altro potevamo farlo e infatti l’abbiamo fatto. Ricordo che c’era l’inviato de La Stampa di Torino, che peraltro era un mio cliente in libreria, il quale mi vide e mi fece: “Ma lei Signor Pezzana è qui? Ma lei è medico?”. Gli dico: “No, no, sono qui con gli omosessuali”. “Con gli omosessuali?”. “Certo, perché io sono omosessuale”. “Ma posso scriverlo?”. “Certo, lei deve scriverlo”. È stato lì che ho spiegato a questo giornalista che non si doveva scrivere invertito, ma omosessuale, perché la parola giusta era quella. “Ah, ma io ho sempre scritto invertito…”. “Appunto d’ora in poi scriverà omosessuale”.

Vi fu il piccolo giallo della polizia, perché Sartori, il presidente del Congresso, disse che non l’aveva chiamata lui...

La polizia venne perché nel momento in cui tu fai una manifestazione non autorizzata, non comunicata, è chiaro che un vigile urbano chiama la polizia e questa arriva. Comunque, ci hanno trattato benissimo: siamo andati in commissariato, hanno preso i nostri nomi, dopo cinque minuti eravamo già fuori. Qualche anno dopo hanno fatto un processo per turbativa dell’ordine pubblico, ma non se n’è fatto nulla, il fatto non sussisteva.

Poi la presidenza accettò...

Una volta tornati, io e la biografa francese Françoise D’Eaubonne, una forza della natura che era venuta in Italia come rappresentante del FHAR, andammo alla presidenza e dicemmo: “Qui voi parlate di omosessualità. Ebbene, noi siamo omosessuali, quindi, questo microfono è nostro e non vostro”. Al congresso c’era anche lo psicoterapeuta Giacomo D’Aquino, quello del libro di Feltrinelli, che appena ci vide saltò subito sulla sua macchina e scappò via perché temeva che lo picchiassimo. Comunque, noi andammo al microfono, parlò Françoise D’Eaubonne e li costringemmo ad ascoltarci. Il mattino dopo chiusero baracca e burattini. Come scrivemmo sul numero successivo di FUORI! fu il primo e ultimo Congresso Internazionale di Sessuologia in Italia. Saltò in aria…

Infatti, si parlò di una bomba...

Ma no, non era una bomba, per carità. Nel mezzo del trambusto avevamo buttato delle fialette puzzolenti nella sala.

Per cui le varie realtà in Italia nacquero…

Nacquero a partire dalla diffusione del numero zero, tra novembre e dicembre 1971. Il giornale veniva distribuito e reclamizzato in maniera militante, come si diceva allora, non potevamo permetterci di pagare pubblicità. Ricordo la prima locandina… la prima e unica che facemmo… diceva: “Siete pronti per quello che vogliamo dirvi?” e sotto: “FUORI! Giornale del movimento omosessuale rivoluzionario”.

Parliamo delle manifestazioni organizzate dal F.U.O.R.I. Abbiamo detto che quella di Sanremo fu la prima.

Quella di Sanremo fu ufficialmente la prima, ma ve ne furono davvero tante altre. In fondazione abbiamo moltissimi volantini in archivio. Ogni gruppo organizzava le proprie. La Sicilia era attivissima da questo punto di vista, Palermo ha organizzato una valanga di attività: contestazioni di riunioni politiche, film, manifestazioni. A Torino quell’anno noi decidemmo di partecipare alla manifestazione del Primo Maggio. Abbiamo discusso tre ore con gli organizzatori per stabilire dove dovevamo stare, perché secondo alcuni la presenza degli omosessuali dava un’immagine indecente al corteo. Alla fine, fummo messi insieme a un gruppo di donne e di obiettori di coscienza. Insomma, una cosa un po’ defilata dove c’eravamo anche noi. Io avevo un cartello con scritto: “A mali estremi, omosessuali rimedi”. Ci divertivamo a fare queste cose, a provocare la sinistra, che era in imbarazzo, perché ancora non riusciva a capire e a tollerare una cosa del genere. Eravamo dei provocatori.

Come veniva coordinato il lavoro tra i vari collettivi in Italia?

Non c’è mai stato un coordinamento vero e proprio, non abbiamo mai eletto segretari o garanti, tutte cose che a noi puzzavano di quella burocrazia tanto cara alla sinistra. Ogni gruppo si auto-organizzava e faceva quel che riteneva giusto. È ovvio che c’erano figure di riferimento, che so, a Palermo c’era Giuseppe di Salvo. Insomma, chi si dava da fare di più era il coordinatore. Poi, magari, dopo un anno si stufava e arrivava un altro, ma non c’erano elezioni con votazioni. Non abbiamo mai fatto queste cose.

Questa è la prima fase del movimento omosessuale. Pian piano le cose cominciano a cambiare…

Nel 1974, con l’adesione al Partito Radicale, il gruppo di Milano, esce dal F.U.O.R.I. e fonda su iniziativa di Mario Mieli i C.O.M., i Collettivi Omosessuali Milanesi. Mario Mieli era molto comunista e il Partito radicale per lui era un partito borghese, in questo seguito da Corrado Levi, un altro esponente molto importante di quel gruppo. Non fu una cosa da poco, perché allora il gruppo di Milano era molto importante: Mario aveva un fascino, una capacità di organizzazione fortissima, non dico che dominasse gli altri, perché era una persona troppo intelligente per dominare gli altri, però era senz’altro visto da molti come un punto di riferimento. Lui era il più intelligente e affascinante di tutti lo dimostrò quando uscì il libro…

Gli Elementi…

Sì, credo che Elementi di Critica Omosessuale sia oggi un libro superato per quel che riguarda tutta la parte ideologica e politica, ma per tantissime altre cose rimane un libro fondamentale per gli anni in cui fu scritto. Alcuni redattori della casa editrice – Bollati, soprattutto, che allora era il numero due della Einaudi – ritenevano giusto pubblicare quel testo, che marxianamente era in linea con la corrente ideologica di stampo comunista che dominava allora la casa editrice. Einaudi, almeno all’inizio, non era molto interessata al tema dell’omosessualità, né a qualunque tipo di letteratura gay. Solo dopo, sull’onda della moda, del fatto che tutti pubblicavano libri a tematica omosessuale, si accodò agli altri. Non è mai stata una casa editrice di punta su queste cose, né sul femminismo. Allora i meriti li ebbero piccoli editori, poi falliti, in qualche caso mascalzoni, che però erano più aperti di vedute, facevano ricerche e pubblicavano libri e saggi sull’omosessualità, perché era un tema all’avanguardia. Einaudi pubblicò gli Elementi per un caso strano: intanto perché era l’unico libro uscito sull’omosessualità in Italia, poi perché era un libro intelligente e rientrava negli schemi marxiani giusti, in linea con quelli della casa editrice.

In Elementi c’è molta psicanalisi. In quegli anni si sente molto parlare della pratica dell’autocoscienza…

L’autocoscienza nacque come pratica femminista e noi l’abbiamo praticata per due o tre anni. Fu introdotta come tentativo di rispondere in un modo nuovo alla terapia psicanalitica, per negare alla psicanalisi la funzione salvifica e per arrivare a capire non solo i significati e i motivi dell’oppressione, ma anche le tracce, i risultati dannosi che l’oppressione aveva creato. Il fatto che gli omosessuali venissero definiti nevrotici a noi disturbava molto – mi disturba ancora adesso –, ma che effettivamente vi sia una certa forma di nevrosi omosessuale dovuta all’oppressione questo è innegabile. Anch’io sono convinto di avere delle forme di nevrosi che derivano dall’aver dovuto vivere in una società a maggioranza eterosessuale che a lungo ha negato la mia esistenza. Quindi, se all’inizio eravamo dominati dall’ideologia politica e questo ci bastava, di lì a poco abbiamo capito che era importante lavorare anche sulla nostra componente emotiva.

Allora era dominante la dicotomia del politico e del privato…

Certo, era dominante, però noi volevamo cercare una scorciatoia. Avevamo nascosto sino ad allora il nostro privato omosessuale, ma nel momento in cui abbiamo capito che il privato è pubblico e che il privato è politico, ecco trovata la strada da seguire per poter affermare l’omosessualità. La gente dice: “Va be’, sei omosessuale, e allora? Perché me lo devi dire, che bisogno c’è?”. E noi: “Tu, società eterosessuale, mi hai negato la possibilità di vivere. Non di essere, ma di vivere la mia omosessualità e allora io devo viverla e per viverla devo esprimerla e per esprimerla devo affermarla, dichiararla”.

E soprattutto farla diventare uno strumento…

Certo, farla diventare uno strumento di lotta e di autoconoscenza, per cui ecco le riunioni. Dopo il 1975 o il 1976, le riunioni non erano più così granitiche in fatto di fiducia politica e cominciava a esserci il bisogno di avere rapporti e relazioni interpersonali basate anche su rapporti di amicizia. Rapporti diversi, meno tesi, meno finalizzati a uno scopo politico e soprattutto tesi a creare gruppo… il famoso frigorifero nella sede, per intendersi… che infatti arrivò, così come arrivarono la televisione, la musica.

Torniamo alla federazione col Partito Radicale e alla campagna elettorale del 1976…

La partecipazione alla campagna elettorale nacque come conseguenza logica della federazione perché se un gruppo politico si federa a un partito è ovvio e conseguente che alla prima scadenza elettorale questo partito lo consideri. Il Partito Radicale era un movimento per i diritti civili e non si era mai presentato prima alle elezioni. Sì, nel 1963 con i repubblicani, come radicali nelle liste di un altro partito, ma era un’altra cosa… Nel 1976, invece, Pannella decise di presentarsi alle elezioni.

Mi pare, se non vado errato, che ci sia stato un congresso a Roma

Sì, all’inizio del 1976 a Roma ci fu un congresso straordinario in cui fu deciso di presentarsi alle elezioni e Pannella volle che in tutt’Italia ci fossero come capolista donne e che in tutte le liste fossero candidati omosessuali. Ovviamente non è che ci fosse scritto: “Mario Bianchi, omosessuale”, ma per tutta la campagna elettorale i candidati omosessuali fecero propaganda politica in quanto omosessuali. Questo fu un argomento dirompente sui giornali, perché era la prima volta. Credo proprio che in quella tornata l’argomento più nuovo, più scioccante, fu proprio la presenza degli omosessuali nelle liste dei radicali. Fu un’occasione abbastanza importante per poter spiegare attraverso i giornali degli altri quello che noi omosessuali pensavamo e volevamo dalla politica, dai partiti, dalla società in generale.

Furono, se non sbaglio, anche gli anni del salto di qualità di questo partito sulla scena della politica italiana…

Sì, perché la campagna referendaria per il divorzio aveva dato al Partito Radicale un’immagine libertaria, non schiacciata da rigidità ideologiche. La pratica dei referendum, poi, era qualcosa di nuovo rispetto al consolidato agire politico dei partiti. Comunque, io arrivai secondo nel collegio di Genova e, dato che Pannella si era inventato la rotazione, che prevedeva che dopo due anni e mezzo i deputati eletti si dimettessero e facessero subentrare i primi non eletti, io mi ero trasferito a Roma e in quei due anni e mezzo avevo fatto parte attiva del gruppo parlamentare. Non che l’attività politica a tempo pieno mi piacesse, non era la mia strada. Mi piace la politica, ha continuato a piacermi anche dopo, continua a piacermi anche adesso, continuo a farla, ma la vita del parlamentare non mi piaceva e poi, soprattutto, a Roma mi ero trovato malissimo. Una città dove non avevo creato alcun legame umano importante.

Ti ricordi qualcosa della campagna elettorale?

Il primo comizio fu al Teatro Carignano dove Pannella presentava i candidati di Torino e naturalmente ha presentato anche me. Non avevo mai fatto comizi prima, se non nel movimento omosessuale. Il teatro era pienissimo, avevo davanti il microfono ed ero molto agitato e credo di aver parlato poco, pochi minuti, ma in quel breve tempo ho proprio parlato da omosessuale, ho detto: “Sono un omosessuale che finora ha vissuto la propria omosessualità nei luoghi in cui voi ci avete condannato a stare e che adesso, in questo teatro, sotto questi fari e davanti a questo microfono vuole invece fare politica”. Li ho colpevolizzati, ma ci furono molti applausi, quindi ne ho un bellissimo ricordo. Poi, altri episodi importanti sono quelli dei volantinaggi, dell’andare in giro anche in posti piccoli, nelle piazze dei piccoli paesi, dove noi portavamo materiale del FUORI! e parlavamo di omosessualità. Devo dire che la gente era molto ben disposta: la gente ha voglia di sapere, non è vero che è chiusa. Bisogna parlare e usare le tecniche giuste. Per questo ho sempre avuto un atteggiamento positivo nel confronto con gli altri, perché se uno si dà da fare, ottiene dei risultati.

C’è la possibilità di essere accettati…

Sono stato tormentato da quella domanda: “Ma che bisogno c’è di dirlo?” e allora uno deve rispondere: “Ma certo che ce n’è bisogno”. “Ah, ma siete degli esibizionisti…”. Non è vero, non è esibizionismo, noi non esibiamo nulla.

Be’, un po’ di esibizionismo c’è…

Quando vedo due ragazzini etero che si sbaciucchiano per strada e io sono con dei miei amici, dico: “Insomma, non possono farlo a casa, questo… è indecente per la strada”. E loro mi dicono: “Ma perché? Che male c’è?”. Non capiscono subito. “Cosa c’è di male? No, non c’è nulla di male, ma se fossero due ragazzi? Se fossero due ragazze?”. Anche a me piace provocare, quindi faccio sempre un po’ l’esibizionista. Ciò che gli eterosessuali in mala fede hanno sempre rimproverato a noi era “Che bisogno c’è di andarlo a dire in giro?”. C’è bisogno perché finché tu non ti esprimi per quello che sei, la gente non capirà mai e non modificherà i propri pregiudizi.

Stiamo arrivando al momento in cui il F.U.O.R.I. comincia ad avere un’involuzione…

Non userei il termine involuzione. Il F.U.O.R.I. fa ancora un congresso vicino a Napoli, non ricordo neanche più dove fosse il posto… molto carino… nel 1980 e poi nel 1983. Mi sembra che quello del 1983 sia stato l’ultimo e noi prendemmo atto della crisi dei movimenti spontanei: si sciolgono i movimenti femministi, si sciolgono i movimenti politici che non erano diventati strutture di partito e si scioglie il movimento omosessuale. Gli anni dell’aggregazione politica erano giunti al termine. Il F.U.O.R.I. non era un movimento organizzato sui locali da ballo, sui bar. Se avessimo avuto la volontà di trasformarci in sedi di aggregazione sociale, invece che politica, oggi forse il F.U.O.R.I. avrebbe duecento sedi e decine di migliaia di iscritti.

Quale fu la reazione del F.U.O.R.I. quando l’ARCI Gay apparve sulla scena?

Nessuna in particolare. Non ci fu nessun tipo di rivalità, come d’altra parte non c’era stata nel 1974 con gruppi come i C.O.M.. Mai una lite, non ci fu dissenso esplicito, semplicemente delle posizioni differenti. ARCI Gay nacque quando il Partito Comunista capì che gli conveniva declinare l’ARCI in tanti sottoinsiemi per attrarre simpatizzanti: Arcidonna per le donne, Arci Caccia per i cacciatori, Arci Gola per i gourmand… Gli omosessuali erano diventati una presenza politicamente rilevante e allora, nella ricerca di nuovo consenso, il Partito Comunista inventò l’ARCI Gay. Che va benissimo, in fondo è quello che noi ci auguravamo: che anche il Partito Comunista interiorizzasse la questione omosessuale e la legittimasse agli occhi dei suoi militanti. Era quello che noi volevamo già nel 1974: che gli omosessuali rompessero le catene che li tenevano prigionieri nei loro stessi partiti. Quindi il fatto che il Partito Comunista avesse permesso la fondazione di ARCI Gay a noi andava benissimo, non avevamo assolutamente nulla in contrario. Diverso è l’atteggiamento e la valutazione sulla qualità delle singole persone, ma questo è un altro discorso.

Non mi sembra ci fosse da parte del F.U.O.R.I. la volontà di un confronto con le istituzioni...

No, non c’era, e questo è anche logico.

Che è invece la forza di Arcigay negli anni Ottanta…

Certamente, anche perché le cose nel frattempo erano cambiate. All’inizio, nei primi anni del movimento, il nostro obiettivo era quello di provocare, di dare il classico pugno nello stomaco. Noi volevamo obbligare gli eterosessuali a interrogarsi sulla propria eterosessualità e far capire agli omosessuali che se non avessero preso in mano il proprio destino, nessuno lo avrebbe fatto al posto loro. Il nostro scopo era quello di provocare, non di dialogare. Anche perché a nessuno sarebbe passato in mente di farlo. Né a destra, né a sinistra. Nel 1974, organizzammo a Torino nella sede del F.U.O.R.I. una tavola rotonda ed invitammo un esponente importante di Lotta Continua a presentare la propria posizione sul tema della liberazione omosessuale. Il poveretto fu subissato di critiche, ci furono persino articoli sui giornali di sinistra contro di lui, perché aveva accettato di confrontarsi su un argomento considerato indegno per un rivoluzionario. Col tempo, le cose sarebbero cambiate. I giornali sarebbero cambiati. Noi abbiamo avuto discussioni fortissime con giornalisti e direttori di testata, siamo andati a parlare nelle redazioni in tutta Italia e devo dire che le reazioni alle nostre richieste sono state sempre più positive. Se sono cambiati i giornali è perché è cambiato l’atteggiamento eterosessuale nei confronti dell’omosessualità. Arriverei a dire che sono cambiati molto più gli eterosessuali, che non gli omosessuali.

Rimane il fatto che il F.U.O.R.I. era dal punto di vista numerico una realtà molto contenuta…

Eravamo una minoranza molto agguerrita. Il nostro slogan era: “siamo contro la normalità”. Oggi tutti dicono, comprensibilmente, che gli omosessuali sono persone normali, come tutte le altre.

Dirlo allora era una bestemmia. Noi rifiutavamo la normalità eterosessuale, volevamo la distruzione della famiglia, perché l’idea stessa della rivoluzione prevedeva l’abbattimento di tutte le strutture oppressive. Infatti, il FHAR, il Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, in pratica il F.U.O.R.I. francese, pubblicò in quegli anni un libro bellissimo, che era la bibbia di tutti i militanti: si intitolava Contro la Normalità, Contre la Normalité. Noi non volevamo essere considerati normali, ci vantavamo della nostra anormalità. Poi le cose pian piano sono cambiate.

Raccontami della tua dimostrazione in solitaria in Unione Sovietica.

Nel 1977 Sergej Paradžanov era diventato un caso internazionale. Era un regista armeno imprigionato in Unione Sovietica con l’accusa di falsificare dollari ed esportare icone sacre. In verità faceva film impregnati di religiosità, che davano molto fastidio a Breznev e al regime. Inoltre, era omosessuale e fu, quindi, condannato a otto anni di carcere duro per omosessualità, come prevedeva allora il Codice penale sovietico. Mi sono detto: “Qui bisogna fare qualcosa: mi unisco a un gruppo turistico, vado a Mosca e faccio una manifestazione in favore di Paradžanov per la sua liberazione”. Lo sentivo come un impegno militante. Ho fatto un errore, però: ne parlai con il corrispondente del Corriere della Sera, Piero Ostellino, un mio amico che poi sarebbe diventato direttore del Corriere. Lo chiamai e gli chiesi quale fosse il clima, come dovessi comportarmi, come potessi rintracciare i giornalisti stranieri e le agenzie di stampa. Gli dissi anche che volevo andare a parlare con Sakarov. Abbiamo chiacchierato a lungo, dopo di che, lui mi dice: “Ah, ma guarda che forse è tutto registrato, perché il telefono è sotto controllo”. Certo avrebbe potuto dirmelo subito. Comunque, la cosa era ormai organizzata. Arrivai all’aeroporto di Mosca, tutti passarono la dogana e io invece venni trattenuto all’aeroporto tre o quattro ore. Mi strizzarono anche il tubetto del dentifricio, che poi mi sostituirono con uno russo, e non trovarono assolutamente niente. Anche perché non potendo portarmi alcunché per fare uno striscione o un manifesto mi ero portato giusto un asciugamano di lino, abbastanza grosso per poterci scrivere sopra con un pennarello, neanche a punta grossa. Infatti, passai tutta una notte su quell’asciugamano, per scrivere: “Libertà per Paradžanov, basta con l’articolo 127 del Codice penale”.

In che lingua l’hai scritto?

In inglese, perché volevo farmi riprendere dalle telecamere straniere. Era chiaro che ai russi non l’avrebbero mai fatto vedere…

Fu una tua iniziativa personale…

Del tutto personale, one man show. La mia idea era di andare lì e starci quattro giorni, incontrare Ostellino e gli altri giornalisti… quelli più sensibili erano gli americani, soprattutto le donne, agli uomini non importava. E tutti a dirmi: “Guardi che non riuscirà mica a far nulla, perché la bloccheranno prima di iniziare la manifestazione”. Difatti, ovunque andassi ero seguito da queste macchine nere o, se ero a piedi, da questi tizi senza collo… gli agenti del KGB li riconoscevi perché erano senza collo, con un aspetto taurino e lunghi cappotti di pelle nera. Mi hanno seguito ovunque, anche quando sono andato a trovare Sakarov. Sakarov è stato molto gentile. Mi ha detto: “Non sapevo questa cosa”. Ha aperto il Codice penale, ha letto l’articolo e mi ha detto: “Sono totalmente d’accordo con lei, però non posso appoggiare la sua dimostrazione, perché se lo facessi le autorità sovietiche userebbero l’argomento dell’omosessualità per screditarmi sia in URSS che all’estero. La mia lotta è per tutti i diritti civili…”.

Un po’ irritante come risposta…

Lo so e infatti in quel momento non mi è piaciuta, perché contavo molto sul suo appoggio. L’ho trovata una posizione egoistica e l’ho anche criticato. Ma dopo anni ho capito che a lui interessava difendere tutti i diritti civili nella loro globalità e in essi erano compresi anche quelli degli omosessuali. Comunque, arrivato il momento, ho invitato tutti i giornalisti, i corrispondenti e le agenzie davanti all’albergo dove soggiornavo e al mattino, alle otto, dopo aver passato tutta la notte a preparare questo asciugamano, sono sceso nella hall, sono uscito in strada, mi sono avviato verso la Piazza Rossa con le televisioni che mi seguivano e, dopo neanche tre minuti, mi hanno fermato e mi hanno portato alla sede del KGB, la tristemente famosa Lubjanka.

E i giornalisti…

Hanno ripreso tutto e fatto fotografie. La notizia è uscita dappertutto, su giornali inglesi, americani… Comunque mi hanno portato via, mi hanno interrogato, mi hanno chiesto chi mi mandasse, chi mi pagasse, in nome di quale partito lo facessi. Io risposi che non mi pagava nessuno, che facevo parte del movimento omosessuale, che Paradžanov era omosessuale e che era vergognoso e criminale che condannassero un uomo perché era omosessuale e perché dava fastidio politicamente e che era vergognoso che nel Codice penale ci fosse ancora quell’articolo. C’era una traduttrice, una ragazza sui vent’anni, molto simpatica, che mi diceva: “Ha ragione, io sono totalmente d’accordo con lei, è stato bravissimo”. Io ero da una parte di un lungo avolo, alla cui estremità c’erano seduti sette o otto di questi ceffi con le divise, che cercavano di intimorirmi: “Ma sa che lei non potrà mai più venire in Unione Sovietica, sarà espulso…”. E io ho risposto: “No, io tornerò quando i veri principi socialisti saranno instaurati in questo Paese, perché il vostro non è socialismo”.

Poi mi dissero che sarei stato espulso e rimandato in Italia. Mi caricano su una macchina, due davanti e due dietro con me in mezzo e vedo che si dirigono fuori Mosca. Io pensavo: “Non mi hanno detto dove andiamo…”. Ho provato a chiedere che mi portassero all’ambasciata, ma nessuno rispondeva, per cui ho immaginato il peggio… dico: “È finita, non mi rivedranno mai più”. Invece, ho viaggiato per un’ora e passa e mi hanno portato in una prigione vicino all’aeroporto dove sono rimasto un giorno e mezzo. Ho vissuto una tensione terribile, non ho quasi mai mangiato, ho perso quattro chili in cinque giorni. Finalmente il giorno dopo mi hanno messo su un aereo dell’Aeroflot e la mia avventura si è conclusa senza tragedie.

Quando hai lasciato il movimento non fu per una delusione.

No, semplicemente a un certo punto è terminata una stagione della mia vita. È accaduto nel 1982, in occasione dell’invasione del Libano da parte di Israele: in quella circostanza ho compreso quanto la sinistra italiana fosse antisemita e antisraeliana. Se vai a vedere gli articoli della stampa di sinistra del tempo vedrai quanto Israele fosse vergognosamente demonizzata. Era intollerabile. Iniziai a detestare la sinistra e maturai la decisione di rompere qualunque rapporto con il mondo di cui sino ad allora, bene o male, avevo fatto parte.

Tu sei ebreo?

Non è questo il punto. Perché si deve soppesare un’identità? È come se io ti chiedessi: “Sei omosessuale? In che percentuale?”. Sino ad allora avevo collaborato tantissimo con Radio Radicale con trasmissioni sull’omosessualità. Da lì in poi ho dato una mano a chi secondo me aveva bisogno di un’informazione corretta e senza pregiudizi ideologici e ho cominciato a realizzare trasmissioni su Israele. Mi accadde quello che non mi era mai successo in anni di militanza omosessuale: improvvise chiusure, amicizie che andavano in malora, gente che dall’oggi a domani non mi salutava più. Il discorso su Israele era a tal punto demonizzato dai giornali, dai media, che toccare quell’argomento era come toccare un nervo scoperto.

Però rompesti con il movimento...

Non tanto con gli omosessuali o col movimento. Ruppi con la sinistra… entrai in crisi con la sinistra. Diciamo, poi, che gli anni passano per tutti. Crescendo può capitare di cambiare obiettivi e interessi. È giusto che sia così. Certi vecchietti con i jeans e lo zainetto da ragazzino sulle spalle a me fanno un po’ ridere: sono patetici, non credi? Si cambia.

Di quella stagione politica, hai mai tirato le somme?

No, non l’ho mai fatto, perché la vita è un insieme di cose buone e di errori, ma vanno valutate e giudicate le motivazioni, non tanto gli atti. Io sento quegli anni come ancora estremamente presenti nella mia vita. Oggi tutti riconoscono l’importanza del movimento omosessuale. Tutti riconoscono che fosse necessario e per me è una bellissima soddisfazione. Però, non riesco a relegare questa cosa nel passato: è ancora nel mio presente, è vivissima. E allora non dai un giudizio su una cosa che senti ancora viva in te. Quando vado in giro con i miei amici omosessuali, parlo sempre di omosessualità. Quando sto tra amici ebrei, parlo solo di ebraismo. È normale e infatti mi viene da ridere quando mi dicono: “Ah, ma voi omosessuali parlate soltanto di sesso e di omosessualità…”. Certo, perché questo è ancora il nostro problema. Il giorno in cui vivremo in una società fatta anche per gli omosessuali, quando l’omosessualità non sarà più un problema ma una prassi di vita quotidiana… allora, forse, potremo smettere di parlarne. Finalmente, non ce ne sarà più bisogno.